ユーザー企業様が集い、定期的にノウハウや情報交換を行うWalkMeのユーザー会。毎回同じアプリケーションにWalkMeを実装している企業のご担当者様が一堂に会し、活用のノウハウや悩みを共有。自社に持ち帰ったヒントを効果的な改善につなげています。

今回は、SAP ConcurにWalkMeを実装している企業担当者様が参加。各社のつまずきポイントをシェアしつつ、現状の課題について解決の糸口を見つけるべく、積極的に意見交換する様子が見られました。ここでは各社のセッションを中心に簡単にご紹介します。

【株式会社コンカー】

業務の生産性を高めていくためには、経費精算において「行動のレス化」を進める必要があります。たとえば、キャッシュレス(=従業員に現金を支払わない)、入力レス(申請入力の手間をなくす)という観点で効率化のステージを上げていくことです。特に経費精算は全従業員が入力するものであるため、業務効率やガバナンスといった面で改善が図れると、全社規模での非常に大きな効果につながっていきます。具体的には、申請者や承認者など、経費精算のプロセスに関わる登場人物のそれぞれの負荷を減らすことで、得られる効果は大きくなります。

とはいえ、一言で負荷を軽減すると言っても、運用の変更、設定の変更、ソリューションの追加など、考えられる対応策はさまざまです。そこで、どのような策が自社にとって有効かを精査する上で役立つのが、「差戻し分析」です。差戻し分析を行うことで、各企業の業務プロセスにおける差戻しの要因(申請者のつまずきポイント)が明らかになり、どうすれば差戻し比率を低減できるのか、具体的なアクションを検討できます。

以下に具体例を挙げてみましょう。

差戻しの要因としては、主に、ルールがわかりづらい場合、入力項目がわかりづらい場合、整理はされているがユーザー周知がうまくいっていない場合などに分類できますが、WalkMeの機能を利用することで解決できることも少なくありません。差戻し分析は、このように差戻しの傾向に応じた効果的な改善策を打つための第一歩となります。

【旭化成株式会社】

[つまずきポイント]

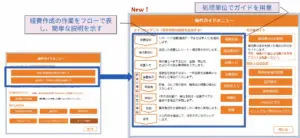

コロナ禍では従業員教育の観点で重宝した操作ガイドも、4年間運用を続けるなかで、改善点も出てきました。たとえば、経費の作成作業を一時的に中断しなければいけない理由があった場合、次回同じ作業をする際に同じガイドが繰り返される問題。また、ガイドの利用は操作に不慣れな箇所だけに特化したいものの、ガイドを起動してみないと中身がわからないため、結果的に無駄な手間が発生してしまうことが多いという意見もありました。もっと適材適所でガイドを利用できれば作業時間の短縮になり、ユーザービリティの向上にもつながるはずです。

[改善策]

・操作ガイドのメニューを細分化

・経費の作成フロー図を表示して視覚的にわかりやすく

[効果]

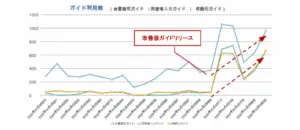

・利用者数が伸びた

・ガイド単位でステップ数が減少し必要なガイドに到達しやすくなった

・ガイドごとに作業分担しやすくなりリリースまでの時間が短縮した

「利用率はかなり向上したものの、最終的な目標は差戻しを減らすことなので、継続的に分析を重ねながら改善を続けていきたいですね」(ご担当者)

【東京エレクトロン株式会社】

まずはSAPやその周辺システムに対し少しずつ実装していこうと、ガイドを作成してデモを見せたものの反応が薄かったため、アクションボットを活用した自動化・効率化をアピール。これにより期待値が上昇し、本格的にプロジェクトがスタートしました。約3~4か月の構築期間を経て、SAP Concurの画面でチャットボットを呼び出し、質問に答えていくことで経費が作成される仕組みを実装しています。

[つまずきポイント]

アクションボットのアイコンを配置しただけでは、ユーザーが補助機能を具体的にイメージできないせいか、思うように利用が進みませんでした。

[改善策]

[改善策]

ユーザーの目につくように、目玉となる旅程/日当自動作成機能を別ランチャーで切り出した

[効果]

[効果]

・爆発的に利用者数が伸びた

・他の機能も利用されるようになった

・旅程/日当の作成にかかる時間が大幅に減少した

「目玉となる機能を切り出すことは重要です。ただし、機能をあまり細かく作りこんでしまうと、SAP Concurのアップデートがあった際に、正常に動作しなくなる可能性が高まるので注意が必要です」(ご担当者)

3社のセッションのあとは、各テーブルで自社のつまずきポイントや、効果的な改善策、WalkMe活用のヒントなどを共有。他社の事例に学ぶ有意義な時間となりました。その後、WalkMeからは、「SAPによる買収を機に、WalkMeのコンテンツをより安定的に稼働させようということで話し合いが始まっています」として、ユーザーの困りごとや、WalkMe社およびコンカー社に対する要望に積極的に耳を傾けていきたいとの意気込みが伝えられました。

だれかのつまずきポイントが、だれかの改善のヒントに…。数々の業務改革を支えてきたWalkMeが、ユーザーの声を取り込みながら、ますます進化のスピードを加速しようとしています。

今回は、SAP ConcurにWalkMeを実装している企業担当者様が参加。各社のつまずきポイントをシェアしつつ、現状の課題について解決の糸口を見つけるべく、積極的に意見交換する様子が見られました。ここでは各社のセッションを中心に簡単にご紹介します。

【株式会社コンカー】

さらなる効率化へ、差戻し分析を活用して「行動のレス化」を促進

SAP Concurは、主に経費精算、請求書処理、出張管理を行うためのSaaS製品です。真のゴールは、本稼働ではなく、間接費領域の業務改革。SAP Concurの本稼働は、言うなれば、これから山を登りはじめる段階であり、ソリューションを導入しただけで、すぐにメリットを享受できるわけではありません。現状分析を経て、課題を把握し、活用方法の改善を行い、その先に業務改革の実現を目指していくことになります。業務の生産性を高めていくためには、経費精算において「行動のレス化」を進める必要があります。たとえば、キャッシュレス(=従業員に現金を支払わない)、入力レス(申請入力の手間をなくす)という観点で効率化のステージを上げていくことです。特に経費精算は全従業員が入力するものであるため、業務効率やガバナンスといった面で改善が図れると、全社規模での非常に大きな効果につながっていきます。具体的には、申請者や承認者など、経費精算のプロセスに関わる登場人物のそれぞれの負荷を減らすことで、得られる効果は大きくなります。

とはいえ、一言で負荷を軽減すると言っても、運用の変更、設定の変更、ソリューションの追加など、考えられる対応策はさまざまです。そこで、どのような策が自社にとって有効かを精査する上で役立つのが、「差戻し分析」です。差戻し分析を行うことで、各企業の業務プロセスにおける差戻しの要因(申請者のつまずきポイント)が明らかになり、どうすれば差戻し比率を低減できるのか、具体的なアクションを検討できます。

以下に具体例を挙げてみましょう。

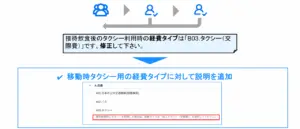

| 例1:選んだ経費タイプが間違っていた場合 タクシーを利用した場合に、ただの移動費なのか、接待交際費の一環なのか混在してしまう。 ↓ [改善策]周知機能の設定追加 従業員は勘定科目を意識していないので、経費タイプに補足説明を入れるのが効果的  |

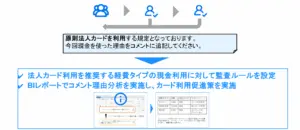

| 例2:法人カードではなく現金で経費の支払いをしている場合 現金を使った理由を追記するルールが定着化していない ↓ [改善策]運用ルール定着を促す設定追加、BIレポート作成 法人カードの利用促進策として、コメントがない場合はエラーを表示する、もしくは、法人カードが使われないケースを分析し、そもそもカードが使われやすい状況を作る  |

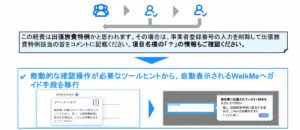

| 例3:インボイス番号が不要なのに記入している場合 経費精算で差戻し率が高いのがインボイス制度対応。レシートにT番号があっても出張費特例が適用される取引には記載する必要がないが、このルールの定着化が難しい ↓ [改善策]入力補助ソリューションの導入 事業者番号のところにSAP Concurの標準機能であるクイック ヘルプが付いているが、クリックしないと見えないので、これを自動表示させる  |

差戻しの要因としては、主に、ルールがわかりづらい場合、入力項目がわかりづらい場合、整理はされているがユーザー周知がうまくいっていない場合などに分類できますが、WalkMeの機能を利用することで解決できることも少なくありません。差戻し分析は、このように差戻しの傾向に応じた効果的な改善策を打つための第一歩となります。

【旭化成株式会社】

適材適所でガイドを利用してユーザービリティを向上

続いて、ユーザー会の幹事を務める旭化成より、WalkMe導入におけるつまずきポイントと、改善策、その効果について紹介されました。同社は、2021年4月にSAP Concur ExpenseとWalkMeを同時リリース。さらに2023年4月にはSAP Concur Invoiceをリリースしています。[つまずきポイント]

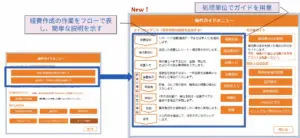

コロナ禍では従業員教育の観点で重宝した操作ガイドも、4年間運用を続けるなかで、改善点も出てきました。たとえば、経費の作成作業を一時的に中断しなければいけない理由があった場合、次回同じ作業をする際に同じガイドが繰り返される問題。また、ガイドの利用は操作に不慣れな箇所だけに特化したいものの、ガイドを起動してみないと中身がわからないため、結果的に無駄な手間が発生してしまうことが多いという意見もありました。もっと適材適所でガイドを利用できれば作業時間の短縮になり、ユーザービリティの向上にもつながるはずです。

[改善策]

・操作ガイドのメニューを細分化

・経費の作成フロー図を表示して視覚的にわかりやすく

[効果]

・利用者数が伸びた

・ガイド単位でステップ数が減少し必要なガイドに到達しやすくなった

・ガイドごとに作業分担しやすくなりリリースまでの時間が短縮した

「利用率はかなり向上したものの、最終的な目標は差戻しを減らすことなので、継続的に分析を重ねながら改善を続けていきたいですね」(ご担当者)

【東京エレクトロン株式会社】

アクションボットを活用した自動化・効率化を推進

東京エレクトロンでは、SAP Concurのユーザーエクスペリエンスを向上させる狙いでWalkMeの導入を決定。「ガイド機能導入プロジェクト」を発足させ、2023年12月からWalkMeの稼働を開始しました。まずはSAPやその周辺システムに対し少しずつ実装していこうと、ガイドを作成してデモを見せたものの反応が薄かったため、アクションボットを活用した自動化・効率化をアピール。これにより期待値が上昇し、本格的にプロジェクトがスタートしました。約3~4か月の構築期間を経て、SAP Concurの画面でチャットボットを呼び出し、質問に答えていくことで経費が作成される仕組みを実装しています。

[つまずきポイント]

アクションボットのアイコンを配置しただけでは、ユーザーが補助機能を具体的にイメージできないせいか、思うように利用が進みませんでした。

[改善策]

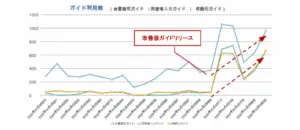

[改善策]ユーザーの目につくように、目玉となる旅程/日当自動作成機能を別ランチャーで切り出した

[効果]

[効果]・爆発的に利用者数が伸びた

・他の機能も利用されるようになった

・旅程/日当の作成にかかる時間が大幅に減少した

「目玉となる機能を切り出すことは重要です。ただし、機能をあまり細かく作りこんでしまうと、SAP Concurのアップデートがあった際に、正常に動作しなくなる可能性が高まるので注意が必要です」(ご担当者)

3社のセッションのあとは、各テーブルで自社のつまずきポイントや、効果的な改善策、WalkMe活用のヒントなどを共有。他社の事例に学ぶ有意義な時間となりました。その後、WalkMeからは、「SAPによる買収を機に、WalkMeのコンテンツをより安定的に稼働させようということで話し合いが始まっています」として、ユーザーの困りごとや、WalkMe社およびコンカー社に対する要望に積極的に耳を傾けていきたいとの意気込みが伝えられました。

だれかのつまずきポイントが、だれかの改善のヒントに…。数々の業務改革を支えてきたWalkMeが、ユーザーの声を取り込みながら、ますます進化のスピードを加速しようとしています。